Hará ya unos cincuenta soles que salí de mi panal zanganero y todavía no he hecho nada de provecho en mi colmena, nada. Ni en la mía ni en ninguna, vamos. Como yo no era de los zánganos más fuertes, no pude fecundar a nuestra reina cuando llegó su momento. Lo intenté con todas mis fuerzas, lo juro, pero no pude. Me empeñé en fecundarla a pesar de que observé que el primero en hacerlo caía al suelo y moría. Pero lo intenté igualmente porque sentía que era mi obligación y, además, no podía evitarlo.

Después de aquel fracaso comenzó lo peor: no tenía nada que hacer. Ni siquiera podía alimentarme cuando tenía hambre porque, a pesar de ser más grande que mis compañeras obreras, tengo una lengua cortísima que no me sirve para libar néctar. Y debía esperar a que ellas me alimentasen, siempre de mala gana y haciéndome saber que les parezco un aprovechado y un inútil. Todo siguió así hasta que, hace cinco soles, me pusieron de alitas en la calle: me dieron a entender que escaseaba el alimento, que yo no servía para nada y que me buscara la vida. Me advirtieron también que, si volvía por mi colmena, me matarían. Y hacían alarde de sus terribles aguijones para convencerme.

Todo se había desencadenado cuando las obreras que nacieron conmigo murieron. Los últimos soles que estuve en la colmena, vi cómo las jóvenes tiraban fuera sus cadáveres. Y esas mismas obreras jóvenes fueron las que me echaron a mí de la colmena. Al principio me sentí feliz: libre de la afrenta del parásito y dotado de una vida más larga que mis congéneres. Pronto me di cuenta de que una vida, por ser más larga, no tenía más sentido. Y mucho menos la mía, fuera de la colmena. Me vi entonces como las primas avispas, alimentándome de cualquier manera y durmiendo todas estas noches en la grieta de la corteza de un árbol. Asunto este que ha estado a punto de costarme la vida hace un rato. Sin saber dónde me metía a dormir, me colé anoche en la corteza de un pino, tan suavecita y tan abrigada… Afortunadamente me he despertado cuando una enorme gota de resina comenzaba a atrapar mis patas delanteras: si llega a pegarse a mis alas, allí muero. Pero las he batido con fuerza y he salido volando.

Esta es mi triste vida de zángano. He pasado muchos soles de mi ya larga vida parado en cualquier sitio tranquilo y… pensando, meditando. Sí, desde que me vi desocupado, me dio por pensar. Y la verdad es que es bastante deprimente eso de darles vueltas a las cosas y percatarte un día de que tu vida no tiene sentido, de que no serviste para lo que debías, de que tus compañeras obreras igual hacen bien echándote de tu colmena…

Así que, después de lo de la gota de resina, he decidido buscarme otra colmena donde tengan más alimento y estén preparando abejas para formar una nueva reina. Llegado el momento adecuado yo, que soy un adulto robusto y fuerte, podría fecundar esa reina virgen, quién sabe. De todas formas es triste esto de sentir que no eres más que un saco de semen destinado a nada casi siempre.

Enfrascado en estas cavilaciones, casi no me he dado cuenta de que una obrerita muy comunicativa se había posado a mi lado. Como si me hubiera olido el pensamiento, me ha comunicado que en su colmena no faltaba el alimento y que, además, tendrían pronto reina joven. Eso sí, me ha advertido que, de momento, la reina vieja sobrevive y gasta un mal genio que las tiene a todas enloquecidas. Que anduviera con mucho cuidado si decidía entrar ahora.

Fiado en mi experiencia y en mi capacidad de racionalizar los instintos, he decidido incorporarme a la colmena de mi reciente amiga. Ya a la entrada, he percibido un ritmo frenético de actividad. Creo que nunca había visto abejas ventiladoras que batieran sus alas con la velocidad que lo hacían las que estaban apostadas en la puerta. La corriente de aire que producían me ha lanzado cómodamente al interior.

Toda la colmena está anegada de un enardecedor olor de prisa, de frenesí. Y es que la reina, comentan agobiadas las obreras, es presa, desde hace un buen rato, de un tremendo ataque de furia. Me pica la curiosidad y me acerco a toda la velocidad posible a la cámara de la reina. Al pasar por delante de un panal zanganero, me lanzo de cabeza dentro de una de las celdas vacías. Espero así librarme de ser poseído totalmente por el activismo frenético que inunda la colmena y enterarme, de paso, de lo que zumba estruendosamente la reina. Pienso que debe de sospechar que la van a destronar y por eso está tan irritada, pero…

- No sé adónde vamos a llegar, esto es el fin del mundo – percibo con claridad desde el tranquilo rincón de mi celda-refugio –. Pero ¿podrá ser verdad lo que me estáis comentando? ¿Qué esas locas no quieren vivir en colmenas? ¡Modas estúpidas y degeneradas! No hay mejor sistema que la colmena para la realización individual y colectiva de todo tipo de abejas –yo tengo serias objeciones a esta afirmación pero, por supuesto, me callo y escucho –; ninguno, sabedlo bien, ninguno. Os lo afirma vuestra reina. Más de mil soles de experiencia me apoyan ¡y, además, mi condición reaaaaal! – me protejo como puedo del horrible zumbido - ¿Cómo pueden ser tan estúpidas esas niñatas malcriadas? ¿Decís que se empeñan en vivir en ridículos niditos diminutos… y de barro? ¿Cómo que de barro? ¿Y los panales también los hacen de barro o qué? ¿Adónde van a parar estas auténticas abejas descarriadas? ¿Qué es lo que quieren, parecerse a las especies inferiores como la avispa alfarera? ¡Hasta eso podríamos llegar! No confundamos, por el alto cielo, que una abeja es una abeja y no un bicho inferior como una avispa. Y hay avispas que, bueno, por lo menos tienen la humildad, el buen juicio y la decencia de imitar a las especies superiores como nosotras. Pero esas tiñosas avispas alfareras ¡santo y luminoso cielo!... Si tengo entendido que construyen esos niditos de barro ¡tan finos, tan monos! para cometer dentro de ellos verdaderas prácticas caníbales. Lo que oís: paralizan con su veneno a otros insectos, los meten en esos nidos inmundos al lado de sus huevos y sellan la entrada. Así que cuando nacen sus crías se alimentan de sus propios congéneres ¡todavía vivos! Y ¿qué va a salir de ese proceso de educación, eh? Pues bichos inferiores y salvajes que encima nos ponen mala fama a las que, aunque poco, nos parecemos a ellas.

El esperado silencio subsiguiente es roto por una orden tajante:

- ¡Que pase inmediatamente la jefa del batallón destructor!

Nuevo silencio que resulta echo añicos por un zumbido estridente y aterrador:

- ¡Cómo que no habéis podido destruir esos niditos de abeja descarriada! ¡Vagas, torpes, inútiles! Sí, ya oigo que son indestructibles. Lo que ocurre es que no me lo creo. ¿Que el hombre que nos roba la miel ha tenido que usar un enorme martillo para romper uno? ¡Mentirosas! Que vais a quitarme la vida. Aaaah, bueno, o sea que se trata de eso: queréis deshaceros de mí, traidoras, malnacidaaas.

La furia del estridente zumbido real me posee y salgo disparado de la colmena derribando a una de las ventiladoras, que se enoja y me persigue blandiendo su aguijón. En la trabajosa tarea de despistarla voy liberándome de la hiperactividad que hasta hace un momento me poseía. Por fin le doy esquinazo y me poso en un higo reventado que me ofrece el líquido delicioso que destila su carne roja y granulosa. Procuro relajarme mientras me alimento.

Bajo la higuera, veo al melero, “al que nos roba la miel”, que decía hace un momento la reina casi destronada. Observo que tiene un aspecto muy extraño: se ha quitado la protección de malla que le protegía la cara que aparece muy enrojecida; y respira con dificultad. De pronto se rasga la camisa, pretende pedir socorro, da unos cuantos traspiés y cae al suelo. Pienso que se habrá quedado dormido o desmayado; porque yo nunca he sabido que los meleros se mueran como las abejas. Después de un buen rato de observarlo, vuelo hasta su oreja y zumbo bien fuerte en el agujero. Normalmente cualquier hombre se revolvería y me sacudiría un manotazo, pero este no se mueve. Me acerco a su boca y ¡nada! Definitivamente huele a muerto. Parece que los hombres como el melero son menos eternos de lo que yo creía.

Javier Gracia

|

|

||

|

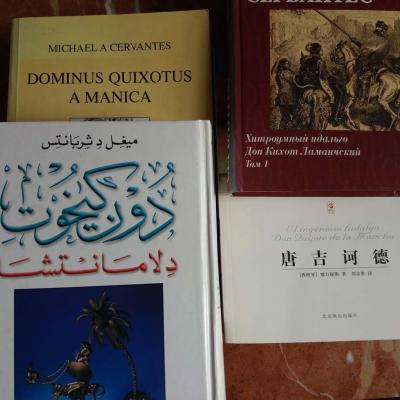

Exposición del ceramista Joaquín Vidal, dedicada a los insectos, en que algunas piezas recreaban textos como el de EL PENSADOR |

||